スタッフブログ

菜園情報!

キャリアアシスト宮崎では、宮崎市跡江に畑を借りて、週に1~2回、生活訓練の訓練生と一緒に農作業をして野菜を育てています。

現在、育てている野菜は、「タマネギ」、「ワケギ」、「スナップエンドウ」、「はつか大根」。

ここのところの厳しい冷え込みが続いていますが、野菜たちは、寒さに耐えながら、春へ向けて少しずつ成長しています。

平成30年1月30日 タマネギ

平成30年1月30日 はつか大根

予感

お正月といえば、”門松(松飾り)”ですね。

この”松飾り”は、木のこずえに神が宿ると考えられていたことから、

年神を家に迎え入れるための依り代(神の霊が寄り付くこと)という意味合いがあるそうです。

そして、竹は冬でも枯れずに、さらに太くて丈夫ということから、

「生命力」「健康」「成長」の象徴として

お正月に玄関先に置かれるのだそうです。

写真は、センターOB職員のT氏から、預かり受けた竹です。

今年、支援プログラムに大活躍しそうな予感です。

寒中見舞い申し上げます

今週に入り、寒波の影響で身に染み入る寒さが続きますね。

1月4日始業となり、

5日には、栄養会を行い、其々が今年一年の抱負を発表しました。

皆で元気に明るく就職を目指そう!

平成30年 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年1年お世話になりました。

雇用支援センターの業務も、今年は今日が最後になりました。

平成29年を送り、平成30年は気持ちも新たに迎えたいですね。

センターの圃場、生活訓練のみなさんが育てた野菜。

今年最後の収穫は・・・・葱です。

青々と、元気よく育っています。

今年1年、頑張った自分を、ネ・ギ・らいましょう!

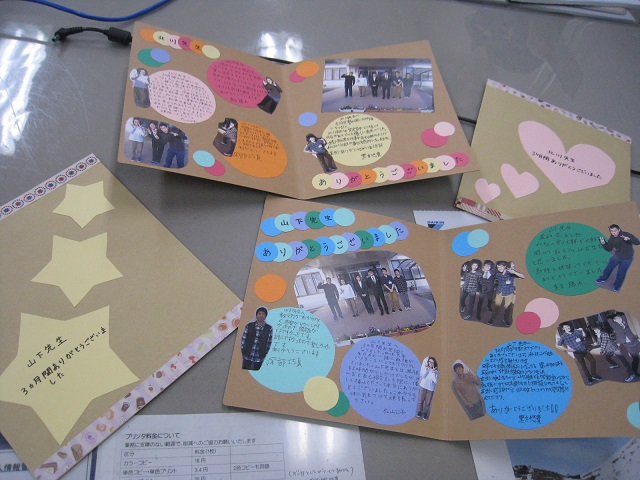

職員活動特集No.3 学習共同支援

■学習共同支援

これまで、普段の生活で役に立つ計算(買物、おつり、商品の割引)や漢字、

交通ルール、安全管理など、生活の中で役立つスキルを身に着けるために、

個別に学習プログラムを実施してきました。

しかし、これは、学習を教えるプロの視点と指導法により、

更に役立つものになるのではという観点から、

宮崎大学教育学部特別支援教育 戸ヶ崎教授に御相談しましたところ、

貴重なアドバイスを戴き、又センターの主旨をご理解頂き、

ご協力して頂きました。

基礎科目を集中して学習するプログラムを実施しました。

大事なのは、学習を始める前と後でアセスメントをしっかり行い、

どのくらい学習が身に着いたかを点検し、

本人自身の受講後の評価を行うというものでした。

(もちろん、客観的評価に基づくものです。)

学習に参加することになった4名の訓練生たちは、

最初はとても緊張していましたが、

先生方がとても楽しく、おもしろく、丁寧に教えてくださるので、

毎回学習の時間を楽しみにするようになりました。

今回、期間は約3ヶ月と短い期間でしたが、大変有意義なプログラムとなりました。

学習プログラムを受けた訓練生の中には、

途中で就職した者もいましたが、

仕事を終えた後に学習を受講し、

予定プログラムを終了することができました。

学習したことは、これからの社会経験を通じて、

更に身になっていくでしょう。

見学申込み

見学申込み 資料請求

資料請求

見学申込み

見学申込み